Ein Meisterwerk romanischer Baukunst des 10.-12. Jahrhunderts. Nationalheiligtum. Ursprünglich als Klosterkirche den Heiligen (San) Pelayo und (San) Juan Batista geweiht. Nach der Zerstörung durch den moslemischen Heerführer Almansur ließ König Alfonso V. (999-1028) sie aus Lehm und Ziegeln neu errichten.

2006. Die heutige Basilika geht auf eine Stiftung König Ferdinands I. von Kastilien und León (1037-1065) und seiner Gemahlin Sancha, Tochter König Alfonsos V., zurück.

Der Bau orientiert sich an asturische Königsbauten des 9. Jahrhunderts. Nicht von ungefähr gilt San Isidoro den Kunsthistorikern als Schlüsselwerk nach-antiker Basiliken.

Es darf davon ausgegangen werden, dass der Bau der Gotteshauses mehrere Bauphasen umspannt hat.

Besonderheit: Die Puerta del Cordero (das Lammtor) zeigt unterhalb des Lammes, des Agnus Dei, die Opferung Isaaks durch Abraham. In der linken unteren Ecke verlässt ein Reiter mit Turban die Szene, wendet sich zurück, um mit Pfeil und Bogen auf das göttliche Lamm zu zielen.

Es handelt sich um Ismael, Sohn des Abraham mit Hagar, einer Magd seiner Frau Sara (vgl. Gen. 16,12). Ismael und Hagar werden in die Wüste verbannt, und die Christen bezeichnen später die Moslems als Ismaeliten, als Ausgestoßene. Das Relief ist als unmittelbarer Reflex auf die moslemische Eroberung der iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert und der sich anschließenden Re-Conquista zu verstehen. Quelle: Kunst-Epochen Romanik, Reclam 2004.

Das Königspaar sorgte Anno Domini 1063

… gleichermaßen dafür, dass der Schrein des heiligen Isidor (560 – 636 n. Chr.) hier seine letzte Ruhestätte fand, wie auch die Überführung des Leichnams von Sankt Vinzenz aus Avila.

Am 21. Dezember 1073 wurde die Kirche dem heiligen Isidor geweiht, die endgültige Weihe soll allerdings erst in 1149 erfolgt sein.

Neben der Tochter des Königspaars, Infantin Dona Urraca von Zamora (gest. 1101), soll auch ihr Bruder und Nachfolgekönig Alfonso VI. (1065-1126) am Neubauprojekt beteiligt gewesen sein. Das Stiftskapitel ordentlicher Domherren leitete das Gotteshaus und die Abtei (vormals waren es die Benediktinerinnen) bis 1956. Seit dem fungiert es als weltliches Priesterstift.

Isidor war Erzbischof von Sevilla,

Universalgelehrter, letzter Kirchenvater des Westens. Mit ihm endete die Epoche der Patristik. Seine Enzyklopädie ist heute immer noch zu kaufen und vermittelt einen tiefen Einblick in die damalige Gedankenwelt.

Die Kunde von den Wundern, die Isidoro zugeschrieben wurden, ging so weit, dass der Codex Calixtinus auf den Heiligen im VIII. Kapitel eingeht, ihn als einer der vier „Leichname von Heiligen (nennt), die jeder Pilger (am spanischen Pilgerweg) besuchen muss“ –

zusammen mit Santo Domingo de la Calzada, den Heiligen Facundo und Primitivo in Sahagun und dem Apostel in Compostela.

„Vor allem muss er (der Bischof) die hervorragendste aller Gaben, die Liebe, erwerben, ohne die jede Tugend Lüge ist. Der Schutz jeder Heiligkeit ist die Liebe, und die Demut ist der Ort, an dem sie wohnt.

Basilika Isidoro. Wappen. Sankt Isidor zu Pferd, blickt von der Südfassade auf den Platz + Isidor im Kampf gegen die Mauren, 18. Jh. + Außenmauern der Basilika + Das Lammtor. Haupteingang. Das mystische Lamm wird von Engeln gestützt + Verziertes Tympanon mit Statuen von S. Isidor und S. Pelayo, David mit seinem Musikern und das umgekehrt dargestellte Tierkreiszeichen. Opferung Isaaks, etc. + Tor der Vergebung. Es ist den Pilgern vorbehalten + Das Tympanon wird von einem Löwen und Hund gestützt. Es zeigt Maria vor dem Grab und die Himmelfahrt. Links und rechts Paulus und Petrus + Altarraum. Retabel. Thron des Herrn. Schrein + Retabel mit 24 Bildern, 16. Jh. Das Leben der Jungfrau Maria, Passionsgeschichte Christi, aus dem Leben des hl. Thomas + Thron und Montranz. Aufgrund eines alten Privilegs ständig ausgestellt + Der heilige Isidoro. Gotisch, 13. Jh. + Grabmal San Isidoro.

Pantheon

Im links angrenzenden Museum, dem Panteón de los reyes, gibt es unter anderem romanische Fresken (Foto unten rechts) erster Güte zu sehen. Die hier nicht gezeigten Szenen Jakobus mit seiner aufrufenden Geste und die Verkündigung der Hirten sind besonders eindrucksvoll. Nicht umsonst wird das Panteón, die Grablege der Könige von León-Asturien (23 Monarchen), gerne als Sixtinische Kapelle bezeichnet. Pantheon: griechisch = alles + Gott = Heiligtum der Götter. Das Königspantheon geht vermutlich auf Urraca von Zamora (+1101), Tochter des Königs Ferdinand I. und seiner Gattin Dona Sancha aus Sevilla, zurück; im Wesentlichen quadratisch, im Erdgeschoß in kreuzgratgewölbten Schiffen gegliedert.

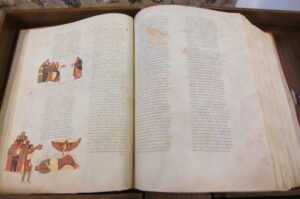

Panteon. Zentrale Kuppel + Christus Rex umgeben von den vier Evangelisten + Ausschnitt Christus in der Mandorla. Panteon + Ausschnitt Deckengewölbe: Abendmahlssaal als großer Palast dargestellt. Die Apostel plaudern angeregt, trinken, essen + Auschnitt links oberhalb der Apostel: Ein Mundschenk, lateinisch „Pinacerna“, links neben ihm das Weingefäß, reicht Jesus die Schale. Sie hat die gleiche dunkle Farbe wie der unten abgelichte Kelch. – An anderer Stelle, von mir nicht eingefangen, ist Herodes` Kindermord in Bethlehem dargestellt – sehr plastisch +Säulengang mit Grablege eines Mitglieds des Königshauses + Kapitelle. Das Opfer Isaaks. Ein Engel kreuzt den Weg des Propheten Bileams + Museum. Alte Bibel. Reclam spricht von einer Illuminierten Bibel von San Isidoro aus dem dem Jahr 960. Ob diese mit der hier gezeigten identisch ist, vermag ich nicht zu sagen.

Der Heilige Gral

Am 19. August 2017 wiederholte der TV-Sender ZDF Info eine Sendung aus 2016 mit dem Titel Aufgedeckt – Rätsel der Geschichte, unter anderem mit einer Dokumentation über den Heiligen Gral – Jesu Abendmahlskelch, die mich sogleich faszinierte, weil nicht in das Reich der Fabeln abgleitend.

Heiliger Gral

Der Kelch der Doña Urraca ist ein romanisches Schmuckstück, das von Königin Urraca von Zamora (1033–1101), der Tochter von König Ferdinand I. von León, gestiftet wurde. Er stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Er befindet sich derzeit im Museum der Stiftskirche San Isidoro de León (Spanien). Replik angefertigt anlässlich der Ausstellung RAICES: DAS VERMÄCHTNIS EINES KÖNIGREICHS LEÓN (910–1230).

FotoQuelle incl. Text: commons.wikimedia (22.07.25), gemeinfrei, Author: Locotus Borg

Die spanische Historikerin Margarita Torres aus León ist davon überzeugt, dass dies der Kelch des Messias Jesu Christi ist. Sie stützt ihre Forschungen unter anderem auf zwei arabische Pergamenttexte des Mittelalters, der letzte wurde von ihr selbst in 2014 im ägyptischen Kairo gefunden. Fotoquelle

Die aus kostbarem Achat gefertigte Schale, aus der Jesus bei der Feier des letzten Abendmahls in Jerusalem getrunken haben soll, wurde 1055 von den Mauren nach Spanien verbracht und König Ferdinand übergeben. Zuvor hatten die Araber noch ein Stück aus der Schale herausgebrochen: eine solche Reliquie würde, so glaubten die Moslems, Krankheiten heilen. Die Vergoldung ist später in Spanien erfolgt.

San Juan de la Pena + Kathedrale Valencia

In diesem Zusammenhang sollte hinzugefügt werden, dass auch das Kloster San Juan de la Pena abseits des Camino Aragones den Anspruch erhebt, den Heiligen Gral aufbewahrt zu haben; in der Kathedrale von Valencia soll er sich nach wie vor befinden. D.h., die dortigen Autoritäten sind ebenfalls von der Echtheit ihres Kelchs überzeugt. Mit ihm sollen dort mehrere Päpste die Heilige Messe zelebriert haben, zuletzt Papst Johannes Paul II. in 1982 resp. Benedikt XVI. in 2006.

Für Margarita Torres`These könnte folgendes sprechen. Werfen Sie bitte einen Blick auf die Fotos des Pantheon. Dort wird Jesus ohne Kelch gezeigt. Im linken Bildrand ist aber ein Mundschenk, lateinisch Pincerna, zu sehen, der just diese Schale Jesus reicht. König Ferdinand I. und seine Tochter Infantin Dona Urraca waren also zutiefst von der Echtheit des Kelchs überzeugt und verewigten ihre Überzeugung in der Darstellung dieser Szene. Beeindruckend. Den heiligen Gral als eine Metapher zu betrachten, realiter also nie vorhanden gewesen, scheint mir ins Reich der Märchen abgedriftet zu sein. Wird das Geheimnis um diesen Gral je zweifelsfrei gelüftet werden können?