Erst mit Immanuel Kant, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau und als Peak der Aufklärung, nämlich der Französischen Revolution, habe der finale Siegesszug der Ratio begonnen. (Unsinn). Foto: Kloster Rupertsberg, Bingen, 17. Jh.

Mein Diktum: Es ist wirklich abenteuerlich, wie lange sich schon das oben wie unten beschriebene falsche Diktum über das (angeblich) so dunkle Mittelalter in den Köpfen von Politikern, Journalisten, aber auch von Wissenschaftlern hält und sogar tradiert wird, Follower des Mainstreamdenkens inklusive.

Vorurteil: Das Licht der Vernunft habe endgültig das über 1000 Jahre währende Dunkel des mittelalterlichen Irr- und Aberglaubens verdrängt und zu gleich die Idee politischer Freiheit an die Stelle veralteter Vorstellungen von autoritärer Hierarchie gesetzt, schreibt Dr. Sebastian Ostritsch (Philosoph) in seinem Artikel „Doppeltes Licht“ in der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost vom 1. Februar 2024.

Der britische Historiker Ian Mortimer

untermauert mein Diktum mit: Das gar nicht so finstere Mittelalter. Das Mittelalter sei mitnichten düster gewesen, der Glaube habe mitnichten den Menschen verdummt. Die Menscheit habe gerade in den Jahrhunderten zwischen 1000 und 1600 einen großen Wandel erlebt. Beispiele der Verdeutlichung: a) das Wirken großer Schriftsteller wie eines William Shakespeares, b) die wunderschönen Kathedralen, geschaffen von erstklassigen Baumeistern, die man heutzutage, wie ich hinzufüge, mit der Lupe suchen müsste; c) ingenieurtechnische Großtaten in den Ballungsräumen, d) Fortschritt in der Medizin, e) das Reisen, f) Rechtsprechung, g) Märkte und Jahrmärkte, h) Klöster und Abteien sorgten für Bildung, Schulen inklusive, i) Pilgerfahrten, etc.

Jörn Schumacher, freier Journalist, geht auf Mortimers (einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren Englands) neuestes Buch „Als Licht das Dunkel durchdrang. Das unterschätzte Mittelalter – eine Epoche des Wandels“ ein; vgl. PRO, Das christliche Medienmagazin, 6.24, S. 21 ff.

Wer heute das Mittelalter als rückständig bezeichne, sei rückständig und dumm

Seine These: Wer immer noch „mittelalterlich“ mit „rückständig“ oder „unwissend“ in Verbindung bringe, offenbare nur seine Rückständigkeit und Dummheit. Der christliche Glaube spiele dabei in der Entwicklung eine kaum zu unterschätzende Rolle.

Schade, dass Mortimer nicht zu Ende denkt, dem quasi auschließlichen Lesen in der Bibel das Wort redet; mit der Pilgerreise oder dem Besuch eines Wallfahrtsortes könne keine Seele gerettet werden. Hieraus spricht eindeutig der evangelikale Hintergrund des Autors und gleichermaßen des PRO-Magazins.

Ohne Tradition keine Bibel

Was Mortimer aber vergisst, und das ist und war schon immer mein Hauptkritikpunkt an Martin Luther und seinen Nachkommen im Geiste; welche Bibel ist eientlich gemeint, welche Übersetzung? Er vergißt fernerhin zu erwähnen, dass die frühen (röm.-kath.) Klöster und Heilige es waren, die für die Übersetzungen und Vervielfältigungen der Bibel sorgten (beides Gruppierungen, die er später regelrecht bekämpfte, obschon selbst einmal Augustinermönch gewesen) – unter Berücksichtigung der tradierten Überlieferungen seit der Zeit der Apostel, Evangelisten und ersten Christen.

So sind dem Brief an Diognet (um 200 n. Chr.) die Sätze zu entnehmen, die auch und gerade die Protestanten nicht vergessen sollten, dass jahrzehntelang das überlieferte Glaubensgut der Apostel in weiten Teilen mündlich weitergegeben worden ist. Die formale Kanonisierung der biblischen Schriften fand erst im 4. Jh. statt mit dem Kirchenvater Hieronymus an der Spitze und seiner lateinisch verfassten Vulgata, neben der griechischen Septuaginta.

- Nicht Fremdartiges predige ich und stelle keine vernunftwidrigen Untersuchungen an,

- sondern nachdem ich Schüler der Apostel geworden bin, werde ich Lehrer der Heiden

- und biete das Überlieferte in rechter Weise solchen dar, die Schüler der Wahrheit werden.

- Denn welcher Mensch, der rechtgläubig unterwiesen und dem Logos befreundet geworden ist, hat nicht das Bestreben, klar zu erfassen, was durch den Logos den Jüngern deutlich gezeigt wurde,

- Von denen der Logos, als er sichtbar erschienen war, es offenbarte, indem er freimütig zu ihnen redete?

- Dann wird die Gesetzesfurcht gepriesen, die Prophetengabe erkannt, der Glaube der Evangelien gefestigt

- und die Überlieferung der Apostel bewahrt; es frohlockt die Gnade der (Anm.: katholischen) Kirche.

Martin Luther hat später, wie andere evangelische Protagonisten ab dem 15. Jahrhundert auch, eigene Vorstellungen in die Bibel-Übersetzungen einfließen lassen: hinzugefügt *) oder weggelassen, und somit unmittelbaren Einfluss auf den von ihm / ihnen gesteuerten Glauben der Bürger genommen. Das ist zu kritisieren. Später ggfs. mehr.

*) Berühmtes Beispiel: Paulus` Römerbrief 3,28:

- Einheitsübersetzung (EÜ 2016 an sich katholisch + evangelisch): „Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes.“ (24.01.25)

- ERF Bibleserver (evanglisch, evangelikal): „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, ALLEIN durch den Glauben.“ – 24.01.25

Sie merken den Unterschied. Luther deklamiert, dass der Mensch „allein“ durch den Glauben in das Himmelreich komme (dass der Mensch gerecht werde). Die urprüngliche Fassung des Paulus sieht die Einschränkung „allein“ nicht vor. Das hätte auch für Paulus keinen Sinn gemacht, da für ihn selbstverständlich – wie für die katholische Kirche – zum Glaubensgut auch die Tradition zählt. Ohne Tradition keine Bibel.

Weiter im Text mit Sebastian Ostritsch

Aufklärung gleich Blendwerk gleich Unvernunft,

…. gleich Blutrunst am Beispiel der Französischen Revolution: Septembermassaker von 1792 (zigtausende Katholiken getötet, ermordet).

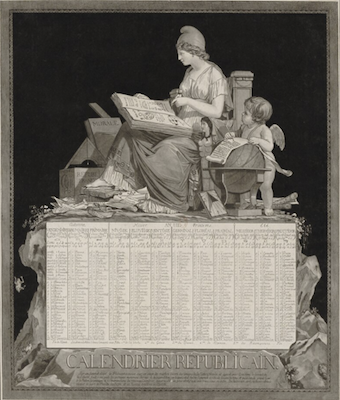

Foto. Der neue republikanische Revolutionskalender von 1794. Eine neue Zeitrechung beginnend mit dem Jahr I der Republik. Bibliotheque de France.

Foto: commons.wikimedia, gemeinfrei. (23.01.25)

Der große Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel komplettiert Anfang des 19. Jahrhunderts in etwas das Gesagte, wenn er anregt, die Aufklärung dringend über sich selbst aufzuklären. Ostritsch spricht im Folgenden von einer der größten, aber auch erfolgreichsten Täuschungen, als die „Renaissance“ sich bewusst zum angeblich unvernünftigen „dunklen Mittelalter“ abgrenzte, distanzierte. Sein Fazit deckt sich mit meiner Konklusion: Mittelalter gleich beeindruckendes Jahrtausend christlicher Hochkultur – gleich leuchtendes Mittelalter – gleich hellere Leuchtkraft als alle anderen Epochen als die vermeintlichen Glanzperioden der Antike und der Neuzeit.

Das Mittelalter erhielt seine geistige Energie und Strahlkraft

Kloster Rupertsberg bei Bingen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wirkungsstätte der hl. Hildegard von Bingen (1098-1179), berühmt als Künstlerin, Wissenschaftlerin, Ärztin (gesunde Lebensführung), Dichterin und Heilige.

Quelle: Joachim Schäfer – <a href=“www.heiligenlexikon.de“>Ökumenisches Heiligenlexikon</a>

von zwei Sonnen, der der Vernunft und der des Glaubens. Im weiteren Verlauf untermauert der Autor seine Argumentation mit dem Leben und Wirken des heiligen Thomas von Aquin (13. Jh.), dessen historisch einmalig vollzogener Verbindung von Ratio und Fides (Glauben). Thomas gilt nicht von ungefähr als der bedeutendste Denker der gesamten Epoche. Wer mehr über den Aquinaten wissen will, lese sich bitte seinen Artikel durch resp. schlage auf im Heiligenlexikon.

Kurz gefasst: Das Leben des Thomas offenbare ein intellektuelles Christentum, das sich weder heidnischen noch jüdischem und islamischen Denken verweigerte, sondern vielmehr alle Quellen prüfte, um die darin zu findenden Wahrheiten in bester katholischer Manier unter dem gemeinsamen Banner von Glauben und Vernunft zu versammeln. Thomas, geb. um 1225, verstarb am 7. März 1274 im Kloster Fossanova / Italien im Alter von nur 49 Jahren.

Thomas von Aquin lehrte den Grundsatz,

insoweit geprägt durch die in der Universität von Paris gepflegte Praxis,

- sich in Disputen zunächst erst einmal in die Denke seines Gegenübers hineinzuversetzen, um diesen dann möglichst mit dessen Argumenten zu widerlegen.

Diese Art der Diskussion wird heute nicht mehr gepflegt, sie gilt als überholt: nur noch die eigenen Ideologie zählt – leider. Erst wenn wir diese schlimme Situation, unterstützt von den Mächtigen dieser Welt, Regierungen und Parteien impliziert, überwunden haben, wird unsere Gesellschaft aufatmen und – nomen est omen – im guten Sinne prosperieren.

Das Mittelalter war herrlich

– so mein Diktum an anderer Stelle unten. Allein schon an den berühmten Baumeistern jener Zeit festzumachen, die die herrlichsten und gewaltigsten Dome und Kathedralen bauten, zu Ehren Gottes, Jesu Christi – ohne Computer. Ich denke nicht nur an Meister Mateo und der von ihm konzipierten und gebauten Kathedrale von Santiago de Compostela (12. Jh.), sondern auch und gerade an die vielen, mir unbekannten Bauherren und Baumeister jener Zeit, die beispielsweise mit dem Bau ihrer wuchtigen in die Höhe schießenden gotischen Kathedralen in Frankreich exorbitante Standards setzten.

Ich denke auch und gerade an die gelebte Caritas (Nächstenliebe), an die Pestkranken, sie nicht wegzuschließen, sie nicht ihrem Schicksal außerhalb der Gesellschaft zu überlassen, wie es in der Antike üblich war, in der Neuzeit. Nein, die Menschen des Mittelalters bauten Spitäler am Rande der Ortschaften auf, pflegten und betreuten die Kranken; gut zu sehen an den vielen noch erhaltenen Ruinen längst des spanischen Jakobsweges Camino Frances.

*) vgl. Artikel Herder.de vom 29.11.21: Der Philosoph Sebastian Ostritsch erzählt, wie er vom Hegelianer zum Katholiken wurde.

Herrliches Mittelalter

Gonzalo Torrente Ballester, Prof. Meinhard Miegel, Gottfried Wilhelm Leibnitz.

Gonzalo Torrente Ballester, Galicien.

„Die nicht so schönen Details sollten wir lieber aussparen. Denn das Mittelalter war herrlich; seine Menschen hatten tief in ihren Herzen einen glühenden Glauben, und von ihm entflammt errichteten sie Burgen und Klöster.“ –So beschreibt der galicische Erzähler und Dramatiker Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) das Mittelalter in seinem köstlich zu lesenden Pilgerlesebuch „Santiago de Compostela“ aus dem Jahr 1948.

Prof. Meinhard Miegel

Zitat: „Die Menschen, die damals in Europa lebten, dürften sich kaum einem finsteren Zeitalter zugehörig gefühlt haben. Im Gegenteil. Sie waren davon überzeugt, dass sich der Allerhöchste gerade ihnen in nie da gewesener Weise offenbart, sie durch seinen Sohn erlöst und ihnen den Heiligen Geist gesandt hat.“ – Prof. Meinhard Miegel, Deutschland, Sozialwissenschaftler. Er widerspricht zu Recht dem nach wie vor gerne vom veröffentlichten Mainstream tradierten Vorurteil, das Mittelalter sei dunkel.

Gottfried Wilhelm Leibnitz

„… dass Gott mit unserer Welt, die beste aller möglichen Welten erschaffen hat.“Gottfried Wilhelm Leibnitz, Universalgenie (1646 – 1716), Philosoph, Mathematiker, Diplomat, Historiker, politischer Berater, auch mit theologischen Fragen konfrontiert.

Mit dieser Diktion traf Leibnitz die vorherrschende Meinung der mittelalterlichen Bürger. Dem gläubigen Lutheraner Leibnitz war übrigens weiterhin klar, dass es das Böse geben müsse, damit der Mensch es besiegen könne.

Arbeitsparadies Mittelalter – Tobias Klein

Daran zu zweifeln, dass wir in der besten Zeiten leben, scheint für viele moderne Menschen ein absolutes Tabunzu sein, schreibt Tobias Klein in seiner Artikelserie „KLein.Kram“ in der Tagespost, 23.01.25.

So mussten die Landarbeiter aufgrund der vielen religiösen Feiertage nur rund 150 Tage im Jahr arbeiten. Natürlich könnte man leicht auf eine vormoderne Agrargesellschaft verzichten, inklisive der fehlenden Mobilität, dem mangelnden Konsum und den fehlenden Medien, erst recht auf die damalige aus heutiger Sicht unzulänglichen Medizin, aber:

Zitat: „Was hatte der mittelalterliche Mensch der „flüchtigen Moderne“ tatsächlich voraus: das Bewusstsein, in einem sinnerfüllten Kosmos zu leben, in dem Aussaat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht – wie es im Buch Genesis heißt – ebenso ihren festen Platz haben wie Geburt und Tod, sodass dem mittelalterlichen Menschen womöglich selbst seine begrenzte Lebenserwartung gar nicht schrecklich erschien.“ – vgl. dazu auch Prof. Miegel: siehe oben.

Könnte es nicht sein, dass heutige Menschen doch mit ein wenig Wehmut auf ihre mittelalterlichen Vorfahren blicken, wissend, dass diese ein nicht wegzudenkendes Gefühl des Eingebundenseins in die Schöpfungsordnung gehabt haben – nicht das Gefühl des Austauschbaren, man sieht`s an den austauschbaren Metropolen all over the world. Politiker und andere Kreise scheuen sich nicht, den Einheitsmenschen schaffen, ihn einhegen zu wollen ….