In jeder heiligen Eucharistiefeier, ob nach dem überlieferten oder neuen Ritus, nimmt das Evangelienbuch eine hervorragende Rolle ein. In krassem Gegensatz dazu die kritische Exegese, die den Texten des Neuen Testamentes ihren Wahrheitscharakter abspricht. Gerne verwendete Metapher: fromme Märchen. + Ein ungeheuerlicher Vorgang. + Foto: Altar Missa tridentina. Hannover

Zurück zum Evangelium. Es sind heilige Worte des Herrn. Ein nahezu sakraler Akt, der seine Vollendung darin findet, wenn der Priester oder der Diakon nach der Verlesung das heilige Evangelienbuch küsst und spricht: „Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden.“

Der Auferstandene. The Way of the Cross. Groom, Texas, 2005.

In seinem geradez epochalen Werk „Kommentar zum Neuen Testament“ geht Prof. Klaus Berger *) auf die Neu-Datierung der Schriften und den Adressatenkreis ein. + In welcher Gegend des Römischen Reiches fand der Text zunächst Verbreitung? + Vor welchen historisch-sozialen Hintergründen ist er entstanden? + Was ist sein theologisches Profil? + Die Kommentierung der jeweiligen Schrift schließt sich an. + Als Wissenschaftler bedient sich Klaus Berger der bekannten historischen Methoden.

*) 2. Auflage, 2012. Copyright 2011 by Gütersloher Verlagshaus, www.gtvh.de. Verlagsgruppe Random House GmbH, München.

Klaus Berger: Es gibt keinen besseren Weg, den Glauben zu verlieren,

als das Studium der Exegese

Foto. Die Gottesmutter Maria birgt den gekreuzigten Sohn Jesus. Fromista am Camino de Santiago. Spanien. Iglesia San Pedro.

Neutestamentler Prof. Klaus Berger: „Denn wo immer ich Auflösung von Glaubenssubstanz von Gemeinden entdecke, spielt dabei eine halt- und hemmungslose Exegese eine Rolle.

Er frgat sich: Ist der nach der Eucharistie größte Schatz der Kirche zu einem bösartigen Tumor geworden?“+ und fährt fort: Alles könne man mit der Exegese zerstören: die Trinität (Dreifaltigkeit), die Marienverehrung, die Taufe, das Fegefeuer, den Zölibat, das Bittgebet. + „Was Exegeten zum Neuen und Alten Testament sagen, das ist mitverantwortlich für den Zustand der Kirche.“

Quelle: UNA VOCE-Korrespondenz 2021: Vatican Magazin, 2. Jg., Oktober 2008, S. 38 f.

Einführung, Datierung der Schriften, Adressatenkreis

Foto. Pamplona. Kathedrale.

Die historisch-kritische Exegese präferiert das sog. „Vaticinium ex eventu:“ – Weissagung vom Ereignis her *).

Danach bestreiten besagte sogenante kritische Exegeten überhaupt das Prophetentum; und bezogen auf Jesus bestreiten sie dessen Gottheit als Sohn Gottes.

Sie sehen in ihm einen besondereren Menschen mit besonderen Gaben, aber nicht mit der Fähigkeit ausgestattet, exakte Vorhersagen auszusprechen. Die späteren Schreiber hätten ihm seine prophetischen Worte nach seinem Tod in den Mund gelegt.

Ein ungeheuerlicher Vorgang! Bringt dieser doch lapidar zum Ausdruck, dass Evangelisten wie Jünger und Apostel ihre Nachwelt schlichtweg (fromm) belogen hätten. Manche sprechen von Fälschung; sind davon überzeugt, dass Jesus mit Magdalena verheiratet war, homosexuell oder politischer Revolutionär gewesen sei. + Papst Benedikt XVI. hingegen vertraut den Evangelisten (Quelle: Trilogie Jesus von Nazareth).

Teile des Neuen Testaments sind schon auf Handschriften des 1. Jahrhunderts nachzuweisen. Sie sind also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Verfassern entstanden, während z.B. Handschriften des Aristoteles erst aus dem 9. Jh. erhalten sind. (Quelle: Karl Jarost, Das Neue Testament, 2011, S. 15., S. 97, 98, 107.)

Insgesamt gibt es vom Neuen Testament über 5.000 griechische Handschriften, die von wenigen Ausnahmen abgesehen, allesamt voneinander unabhängig sind. Von der Nikomachischen Ethik des Aristoteles gibt es 120! + Die vielen kleinen Textunterschiede der handschriftlichen Überlieferung (Kopierfehler, Auslassungen, vermeintliche Korrekturen usw.) unterscheiden sich überhaupt nicht von denen anderer antiker Texte, deren Echtheit – sowieso – nicht angezweifelt wird. +

Man beachte: Unterschiedliche Gemeinden haben zu verschiedenen Zeiten prinzipiell textgleiche Perikopen (Abschnitte aus der Bibel) herausgegeben, geschrieben von unterschiedlichen, einzelnen Persönlichkeiten. Wie konnte das geschehen? An sich unmöglich. Gottes Werk.

„Vaticinium ex eventu“

- Es bezeichnet die Einfügung einer Prophezeiung in einen Text, nachdem der Autor von dem Ereignis Kenntnis hatte.

- Die Prophezeiung wird dabei im chronologischen Ablauf des Textes vor dem Auftreten des Ereignisses eingeführt.

Leider haben weite Teile des Katholizismus, Kleriker (Kardinäle, Bischöfe, Priester), Professoren wie Gläubige, dieses erstmals von evangelischen Wissenschaftlern und Theologen des 18. Jahrhunderts in den Raum geworfene Narrativ nicht nur übernommen, vielmehr überdehnt – wahrscheinlich um nicht mit dem veröffentlichten Mainstream zu kollodieren.

Besonders deutlich wird das Geschehen bei der Datierung der neu-testamentlichen Schriften: Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) und Briefe der Apostel Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, etc.

Der Knackpunkt ist die Jerusalemer Tempelzerstörung 70 n. Chr.

nach Lukas 21,6.20 – 21,24

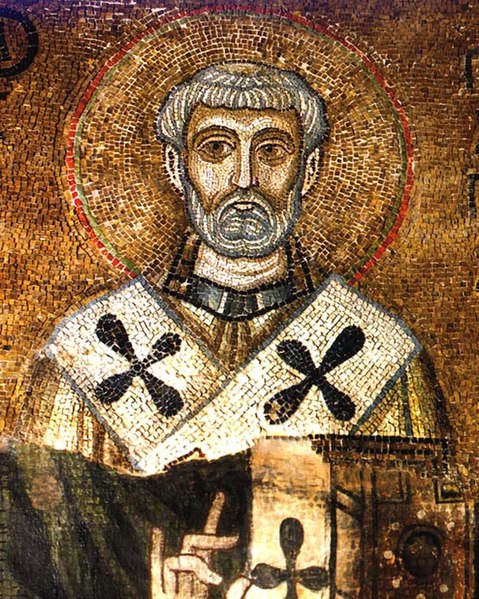

Foto. Christ Pantokrator Cathedral of Cefalu Sicily. Christus als Weltenherrscher mit dem Evangelienbuch in der Hand. Apsis der Kathedrale von Cefalu auf Sizilien (Italien). Mosaik im byzantinischen Stil.

Foto Quelle: wikipedia.org. (25.10.25) gemeinfrei.

- Tempelzerstörung von Jesus zu Lebzeiten vorhergesagt ?

- Oder nachträglich (in diesem Fall nach der Tempelzerstörung) dem Evangelisten in den Mund gelegt ? *)

*) vaticina ex eventu (Weissagung vom Ereignis her): Die Protagonisten der historisch-kritischen Exegese deklamieren, die Evangelisten hätten Jesu Prophezeiungen nachträglich in die Texte eingefügt. Ist es nicht ein armseliger Glaube, nicht glauben zu können, dass Jesus Christus habe Wunder wirken und die Tempelzerstörung (Mk 13,1+2) wie die Zerstörung Jerusalems (Lk 21,20) vorhersagen können.

Jesu Ankündigung der Zerstörung des Tempels

Vom Gericht über Jerusalem – nach Lukas 21

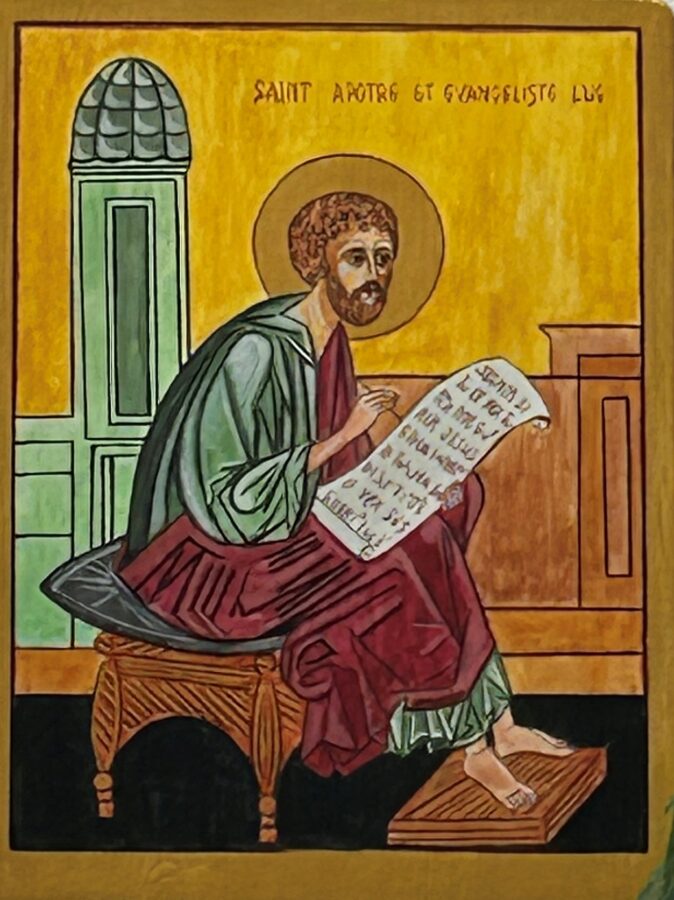

Der Stier. Dem Evangelisten Lukas zugesprochenes Wappentier.

Foto: St. Lucas. Wappen von Bleiburg. Markus: Symbol Löwe + Johannes: Symbol Adler + Matthäus: Symbol Mensch, zumeist als Engel dargestellt.

FotoQuelle: commons.wikimedia (25.10.25), gemeinfrei

- *) Lukas 21,6: Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier (gemeint ist der Tempel) seht, kein Stein auf dem andern bleiben; alles wird niedergerissen werden. +

- 21.20. Wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird +

- 21. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen; wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. +

- 22. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. +

- 23. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen: Der Zorn (Gottes) wird über dieses Volk kommen. +

- 24. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen.

Flavius Josephus,

ein jüdisch-hellenistischer Historiker (37.38 n. Chr. – um 100), geht in seinem monumentalen Werk über die Jüdische Geschichte *), geschrieben um 75 nach Christus, im Buch V, 4. Kapitel, 5-8 auf diese epochale Bedeutung dieser Katastrophe mit Zeitangaben ein:

- Von der Zeit des Herodes nun bis zu dem Tage, da Titus den Tempel und die Stadt einäscherte…“.

*) mir vorliegend in der Ausgabe der Edition 1901 folgend. Jazzbee Verlag Jürgen Beck, Altenmünster.

Der Kanon des Neuen Testaments

ist in der uns vertrauten Gestalt erstmals im Jahre 367 durch Bischof Athanasius von Alexandria in seinem 39. Osterfestbrief fixiert worden. Die Anfänge der Kanongeschichte reichen allerdings bis in das 2. Jahrhundert zurück. So scheint bereits der zweite Petrus-Brief eine Sammlung von Paulusbriefen vorauszusetzen (2Petr 3,15f.; vgl. IgnEph 12,2).

Clemens von Rom. Papst. Mosaik um 1000 nach Christus. Sophienkathedrale Kiew. Foto common.wikimedia (26.06.24)

Der Hl. Clemens von Rom zitiert um 95 n. Chr. Teile aus Matthäus und Markus. + Ignatius von Antiochien (ca. 70-107): wichtigste Quelle für Kirchen- und Dogmengeschichte) zitiert Matthäus. + Irenäus von Lyon (140-200) nennt die 4 Verfasser der Evangelien. + Bischof Papias von Hierapolis verfasst um 130 n. Chr. eine Erklärung von Herrenworten (5 Bände), berichtet über Markus als Dolmetscher des Petrus.

- Kirchenvater Justin zitiert in der Mitte des 2. Jh. neutestamentliche Schriften (die Evangelien) als „Schrift“ neben dem Alten Testament. In ihnen hörte er die autoritative Stimme des auferstandenen Herrn. +

- Polykarp von Smyrna (+ 155), Schüler von Johannes, zitiert Evangelien nach Matthäus, Lukas und den 1. Johannesbrief. +

Vergleich Datierung „Antike Geschichte“:

glaubwürdig, wird nicht in Frage gestellt

- Über die beiden frühesten Biografien von Alexander dem Großen wird erst mehr als 400 Jahre nach seinem Tod berichtet: dennoch werden Plutarch (ca. 45 – 125 nach Chr.) und Arrian (ca. 85 – 145 nach Chr.) im Allgemeinen für glaubwürdig gehalten. +

- Homers Ilias (880 vor Chr.) wurde erst im 2./3. Jahrhundert bekannt.

- Über Hannibal von Karthargo, er lebte ca. von 257 – 183 vor Chr., und seinem Angriff auf Rom 218 v. Chr. (Beginn des 2. Punischen Krieges), gibt es keinerlei Quellen von karthagischer Seite; jedoch spärlicher Art vom griechischen Historiker Polybios ca. 70 Jahre später und von Livius, römischer Historiker. Seine Texte können erst 200 Jahre später verfasst worden sein. Oder Texte vom griechischen Geschichtsschreiber Cassius Dio (gest. 235 nach Chr.): mehr als 400 Jahre nach den Geschehnissen.

- vgl. auch *2): „vaticinia ex eventu.“ s.o.

- Im Folgenden bediene ich mich, neben Klaus Bergers oben erwähnten Kommentar zum Neuen Testament auch Norbert Clasens Abhandlung „Die Zuverlässigkeit der Evangelien“, veröffentlicht in der Zeitschrift UNA VOCE-Korrespondenz 2021, S. 87-96. + Eine wichtige Quelle ist auch Klaus Bergers „Vollständige Sammlung aller ältesten Schriften des Urchristentums“ inkl. aller apokryphen Texte, 1. Auflage 1999. Copyright dieser Ausgabe Insel Verlag 2005.

Datierung der Evangelien

Evangelist und Apostel Matthäus

nach Klaus Berger zwischen 50 und 60 nach Christus verfasst

Foto. Apostel Matthäus (links) – Detail aus dem Wandgemälde Das Abendmahl von Leonardo da Vinci. Detail of three disciples on the far left side of the table in Leonardo da Vinci’s Last Supper.

FotoQuelle: commons.wikemedia (25-10-25), gemeinfrei

- Einheitsübersetzung (EÜ): um 80 nach Christus, also nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 n. Chr.

- Bibelwissenschaftler Karl Jaros: 50-70 n. Chr.

- C.P. Thiede, Papyrologe, Historiker: kurz nach dem Apostelkonzil 44/48 n. Chr..

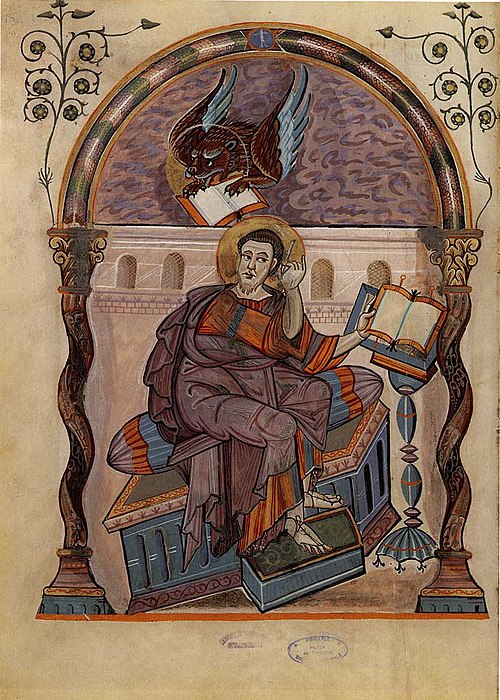

Evangelist Markus

nach Klaus Berger: 45 nach Christus

Foto. Apostel Markus, Abbildung 21 aus dem Lorscher Evangeliar, auch als Codex Aureus Laureshamensis bekannt, vermutlich in der Hofschule Karls des Großen entstanden.

Die karolingische Handschrift wurde 1622 im 30-jährigen Krieg aus der Heidelberger

FotoQuelle: commons.wikimedia (25.10.25), gemeinfrei

- Einheitsübersetzung: um 70 nach Christus. Schluss Mk 16,9 – 20 erst im 2. Jh.

- Adolf von Harnack (evangelisch): 50-60 n. Chr.

- Neustestamentler John Robinson (Cambridge), in 1975: Begräbnis Jesu eines der frühesten und belegten Tatsachen.

- G. Zunz: 40 nach Christus

- A. Schick, Begründer d. Wanderausstellung über die Schriften von Qumran: 65 n. Chr.

- C. Blomberg: Mitte 50er

- G. Theißen: Quelle „Q“: 40 nach Christus

Evangelist Lukas + Apostelgeschichte

(Lieber Theophilus …)

nach Klaus Berger: vor 68 n. Chr.

Foto. Apostel Lukas. Praxis Dr. A. K. Gutbrod; mit frdl. Genehmigung.

Beide Werke wahrscheinlich bereits 61/62 n. Chr. entstanden, da Lukas nicht über Paulus` Tod berichtet – Stichwort Christenverfolgung Nero.

Man sollte dazu wissen, dass Lukas ausgiebig über die verschiedenen Phasen des Verfahrens gegen Paulus schreibt.

Lukas berichtet auch nicht über die Geschehnisse von 70 n. Chr. (Fall des Zweiten Tempels und Zerstörung Jerusalems durch die Römer unter Titus dem Sohn Vespasians, dem späteren Kaiser) + nichts über die Hinrichtung von Jakobus dem Jüngeren, Leiter der Jerusalemer Gemeinde. + All das mutwillig verschwiegen zu haben, mutet reichlich abenteuerlich an, nicht einleuchtend. +

Anders der Autor der Webseite der deutschen katholischen Bischöfe. + Er glaubt tatsächlich, seine Leser verschaukeln zu können, wenn er Lukas unterstellt, mit einem Kniff gearbeitet zu haben, indem dieser angeblich es den Lesern überlassen haben will, selbst das tatsächliche Ende zu eruieren. + Auf diesen Einfall muss man erst einmal kommen. Der Autor weiß natürlich um die Anfälligkeit seiner Argumentation; vertraut wohl darauf, dass die Leser der Webseite der deutschen katholischen Bischöfe vertrauen. + Ich zitiere aus dem betreffenden „Lukas“-Kalenderblatt (Quelle s.u.):

- “ (…. ) In der Apostelgeschichte schreibt er (Lukas) über die Ausbreitung des Glaubens und berichtet von Paulus‘ Missionsreisen.

- Wie schon zuvor Jesus, so wird auch Paulus zu Unrecht festgenommen –

- hier endet die Apostelgeschichte.

- Mit diesem Kniff versetzt Lukas seine Leser interaktiv in die Rolle eines Richters: (…)

Die Einheitsübersetzung datiert das Lukas-Evangelium auf das Zeitfenster 80-90 nach Christus. +

- C.P Thiede: 44 nach Christus

Evangelist und Apostel Johannes

nach Klaus Berger: 68/69 n. Chr. (judenchristlich)

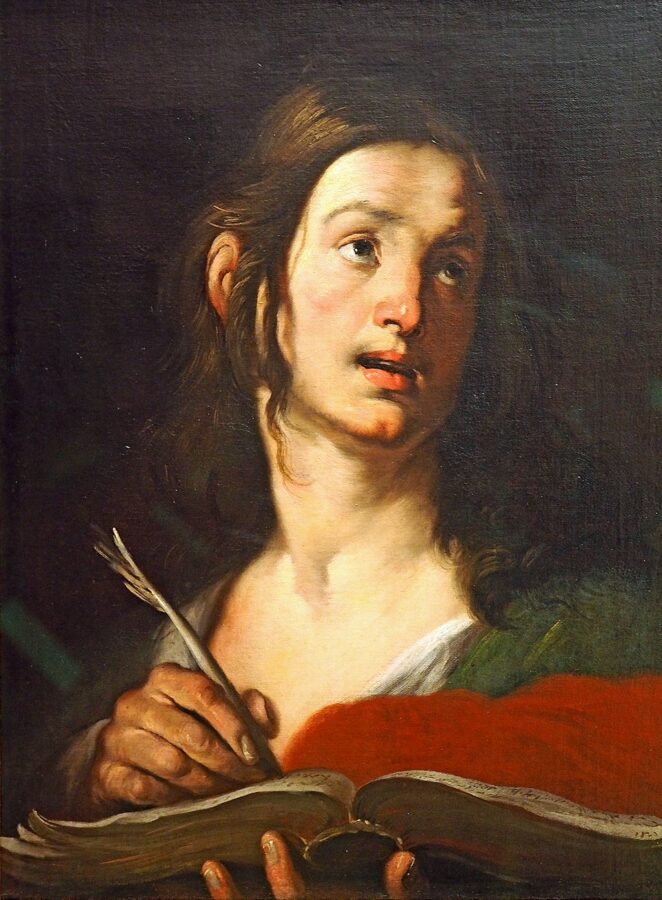

Foto. Der Evangelist Johannes, Gemälde von Bernardo Strozzi, um 1625

FotoQuelle: commons.wikimedia (25-10-25), gemeinfrei

Johannes berichtet nicht über die Tempelzerstörung 70 n. Chr., ansonsten wäre das doch wohl geschmacklos. Er weiß auch noch nichts über entfaltete Kirchenstrukturen; hat enge Verbindungen zu Paulus: Logos-Christologie (1 Kor und Joh 1), etc.

- Einheitsübersetzung (EÜ): Ausgang 1. Jahrhundert. Tübinger Schule (evangelisch) des 19. Jhs. immer noch in den Köpfen.

- Karl Jaros, österr. Theologe (1944): 66 n. Chr.

- J.A.T. Robinson (1919-1983, anglikanischer Bischof): 40-65 nach Christus.

- Historiker Helmut Pflüger verweist auf den 62 n. Chr. herausgekommenen Roman Chaireas und Kallirhoe des Chariton von Aphrodisias, in dem die Passion und auf die Auferstehung Jesu parodiert werden.

Anlage zu Lukas

Webseite katholisch.de/Stundenbuch#Kalenderblatt 18.10.25 – 28. Woche im Jahreskreis. *)

von subtil geäußerten Zweifeln und Mutmaßungen durchwebt

Lukas. War der Evangelist Lukas ein Arzt, der Paulus auf seinen Reisen begleitete? Oder vielleicht sogar einer der weiteren Jünger Jesu? Diese Traditionen werden von der heutigen Forschung nicht mehr geteilt.

Fest steht jedoch, dass Lukas ein genialer Schriftsteller war, der sich einer Mammutaufgabe stellte: Raum schaffen für Christus im Römischen Reich. Aber wie einen Mann verkündigen, der als politischer Rebell von den Römern schmachvoll hingerichtet wurde?

Um das Jahr 90 verfasste Lukas mit dem Evangelium und der Apostelgeschichte sein berühmtes Doppelwerk. Obwohl er sich darin hauptsächlich an Heidenchristen wendet, baut er seine Schrift eng auf dem Alten Testament auf.

Nach den Regeln der antiken Historiographie erzählt Lukas kunstvoll in seinem Evangelium die Geschichte des zu Unrecht verurteilten Gottessohnes. Dabei betont er die barmherzige Zuwendung Jesu zu den sozial Ausgestoßenen, stellt den Glauben vorbildlicher Römer vor und warnt vor den Gefahren des Reichtums. Wahrscheinlich zählten zu der von Lukas angesprochenen Gemeinde auch relativ Wohlhabende.

In der Apostelgeschichte schreibt er über die Ausbreitung des Glaubens und berichtet von Paulus‘ Missionsreisen. Wie schon zuvor Jesus, so wird auch Paulus zu Unrecht festgenommen – hier endet die Apostelgeschichte.

Mit diesem Kniff versetzt Lukas seine Leser interaktiv in die Rolle eines Richters: Dank des Doppelwerks wissen sie, dass Paulus unschuldig ist und müssen ihn „freisprechen“. Wer aber die Ausbreitung des Glaubens im Römischen Reich rechtfertigt, dessen Leben nimmt eine neue Wendung – vielleicht sogar als Christ. Bis heute gilt der Evangelist Lukas als Patron der künstlerischen Berufe.

*) bitte beachten: katholisch.de schreibt das Stundenbuch mit dem Kalenderblatt entsprechend dem aktuellen Datum fort.